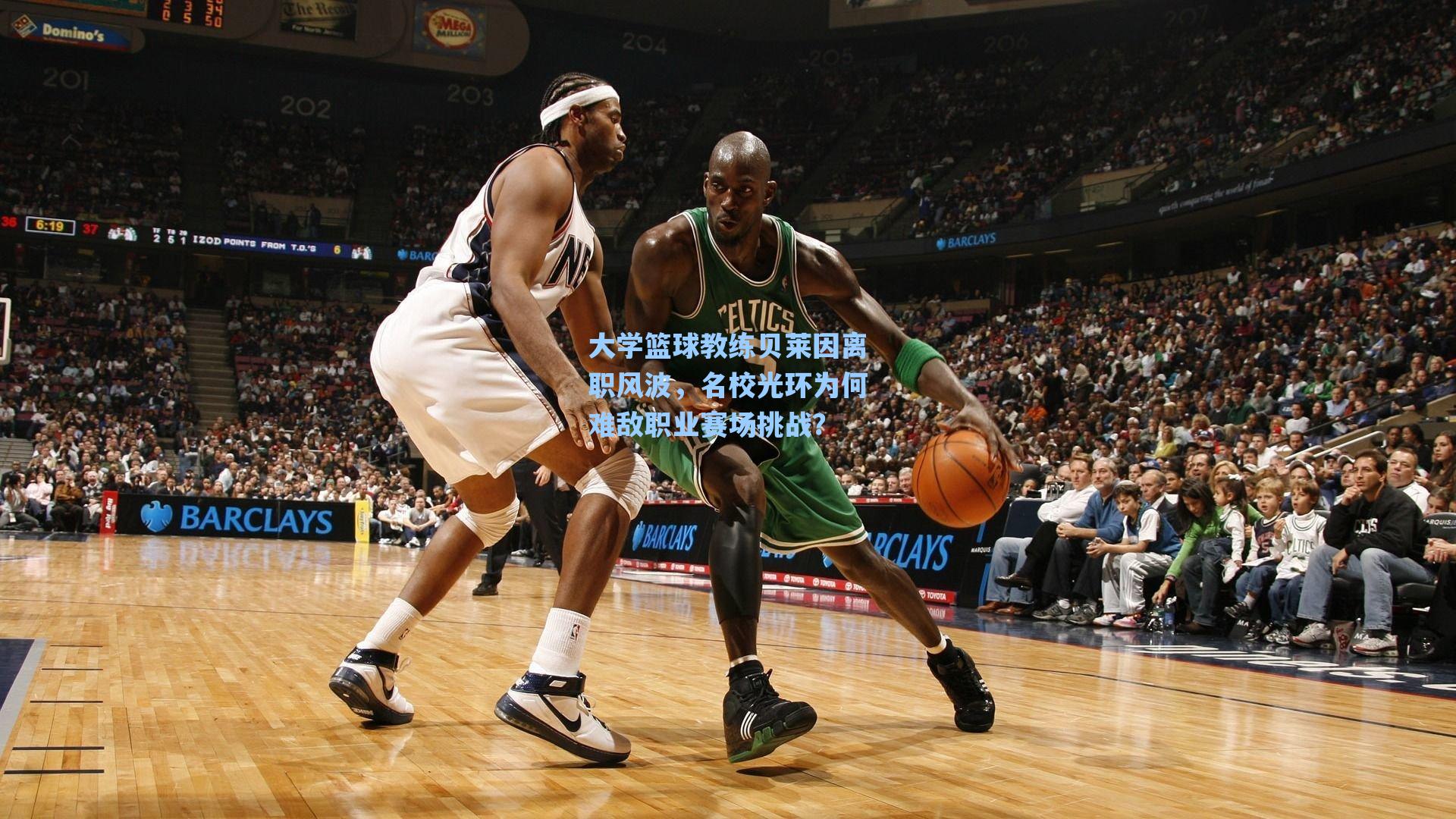

在职业体育与大学体育界限日益模糊的今天,前密歇根大学名帅贝莱因在NBA的短暂执教经历再度引发讨论,这位曾带领大学球队两度闯入全国决赛的传奇教练,在转战职业联赛后仅一年半便黯然离场,其背后折射的不仅是爱游戏平台首页个人适应问题,更是爱游戏导航中心大学教练转型职业赛场的结构性困境。

贝莱因的“水土不服”:从神坛到谷底

贝莱因的大学教练生涯堪称辉煌,在密歇根大学的十二年间,他带领球队九次闯入NCAA锦标赛,培养出多名NBA首轮秀,其战术体系与球员发展能力备受赞誉,2023年他接受NBA球队邀请后,情况急转直下,球队战绩持续低迷,更衣室矛盾频发,最终因“理念与球队发展方向不符”而提前解约。

分析其失败原因,首要问题在于管理方式的冲突,大学教练通常拥有绝对权威,球员流动性低且服从度高;而职业球队更衣室中,球星话语权、管理层干预和短期战绩压力形成多重掣肘,贝莱因曾试图将大学时期的纪律性体系强加于NBA,却因缺乏灵活调整而遭遇球员集体抵触。

大学教练的“转型魔咒”:历史与数据透视

贝莱因并非孤例,过去十年中,超过七成从NCAA直接跳槽至NBA或NFL的教练未能完成合同期,大学篮球名帅皮蒂诺在NBA的执教胜率不足45%,足球领域知名大学教练萨班也曾在美国职业足球大联盟经历滑铁卢。

这种普遍现象的背后存在三重矛盾:

- 权力结构差异:大学教练同时掌控招募、训练与人事决策,而职业球队中这些权力分散于总经理、球探部门甚至老板手中。

- 球员动机分化:大学生运动员以进入职业联赛为目标,更易接受严格管控;职业球员则关注合同价值与职业生涯长度,对高压管理容忍度低。

- 战术体系适应性:大学联赛注重集体配合与基础战术,职业联赛则需应对更复杂的个体技术与高速攻防转换。

职业体育进化:大学教练的“生存空间挤压”

随着数据分析、运动科学与国际球员涌入,职业体育的专业化程度飞速提升,一名NBA主帅需精通负荷管理、高阶数据建模、国际球员文化适配等跨领域知识,而传统大学教练的知识结构往往局限于美国本土的招募与基础技战术。

更关键的是,职业球队对即时战绩的苛求压缩了教练的容错空间,大学教练通常有3-5年重建周期,而NBA球队在连续两个赛季失利后就可能更换核心阵容与教练组,这种差异使习惯长期规划的大学教练陷入“慢节奏与快需求”的冲突。

破局尝试:混合型教练的崛起

近年来,部分职业球队开始探索新型教练聘用模式,例如2024年某NBA球队聘请拥有欧洲职业联赛执教经验的大学教练,其既具备跨文化沟通能力,又熟悉美国球员发展体系,越来越多大学教练通过担任职业球队助理教练积累经验,构建“过渡缓冲带”。

另一种趋势是管理架构调整,某NFL球队为前大学名帅配备专属球员管理顾问,协助处理更衣室关系;某MLB球队将大学教练置于“战略发展总监”职位,使其专注于长期体系构建而非临场指挥。

未来展望:融合之路在何方?

大学体育与职业体育的壁垒正在松动,NCAA名称、形象和肖像权政策的放开,使大学运动员更早接触商业运作,缩短了与职业环境的心理距离,职业联盟发展联盟的完善(如NBA G联盟 Ignite队)正在创造新的球员培养路径,这可能倒逼教练培养模式变革。

成功的转型案例显示,突破“水土不服”需要双向适应:职业球队需提供体系化支持而非简单“放权”,大学教练则需主动拓展国际视野、学习数据驱动决策,正如某球队总经理所言:“未来十年,能同时在NCAA和NBA取得成功的教练,一定是那些既懂篮球本质又精通跨界管理的复合型人才。”

贝莱因的离去,或许是旧时代的终章,也可能是新变革的序曲,当职业体育的资本逻辑与大学体育的教育使命持续碰撞,教练角色的重新定义将成为这场变革的核心,而唯一确定的是,固守辉煌过去的经营者,终将被快速迭代的竞技场淘汰。